どうも、ひろべえです!

みなさんは「ロックフィッシュのシンカーの重さの選び方が分からない」「重さによる釣果の違いってあるの?」そんな悩みや疑問はありませんか?

ありますよね。

もちろん、ボクもロックフィッシュを始めたころは分からず、重いシンカーばかり使っていました。

みなさんもつい、なんとなく重いシンカーばかり使っていますよね?

そこで今回は雨や雪が降っても1年中、ロックフィッシュを狙うボクが、シンカーの重さの選び方を詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

・適切なシンカーの重さを選ぶことができる

・シンカー形状の使い分けができるようになる

今回は初心者でも扱いやすく、プロアングラーたちもメインで使っている7g~14gの重さを中心に解説します。

それではどうぞ!

ロックフィッシュとは?

キジハタ(アコウ)やオオモンハタ、クロソイやベッコウゾイ、カサゴ、アイナメなどの魚を総じてロックフィッシュと呼びます。

ロックフィッシュは海底の岩や藻などの「根(ね)」を好み、それらを住処にしています。

エサ釣り師の方たちは「根魚」と呼ぶことが多いですがロックフィッシュと同じ意味です。

ロックフィッシュの最大の魅力はトルクフルなファイトです。

突然襲いかかる力強いアタリは頭の中が真っ白になり、キツめに締めたドラグが出たときの緊張感は言葉では表せないほどで、興奮しすぎて心拍数がめちゃくちゃ上がります。

他魚種でランカーを釣っていた人でも、ロックフィッシュのランカーを釣り上げたときに腰を抜かしたり、泣いたり、雄叫びをあげるなど、ロックフィッシュにはサイズだけでは表現できない魅力がいっぱいです。

ロックフィッシュは魅力いっぱいの魚です!

シンカーの重さの選び方

結論から言うと「底が取れるギリギリの重さ」が1番良い選び方になります。

なぜかと言うと、シンカーは重たいほどワームのアクションに影響を与えるからです。

たとえば、0gのいわゆるノーシンカーはフリーフォール(自由落下)で沈んでいくのでワーム本来の動きになりますが、過剰なヘビーウェイトだとシンカーに引っ張られて素早い動きになり、俗にいう「動きが破綻している」状態になります。

しかし、一概に軽ければ良いというものでもありません。

海には潮の流れや風の強さの影響に加えて、手前か沖目を攻めるなどの様々な要因を考えた上で重さを選ぶ必要があります。

軽い方が良いけど状況によって重さを変える必要があります!

ロックフィッシュでは主に7g、10g、14gが使われており、10gがメインとなります。

・7g

・10g

・14g

7g~14gとそれ以外の重さの選び方を以下にまとめました。

7g

使いこなせれば最強の重さです。

釣り場では7gを最初に投げて、状況を分析します。

軽さゆえに扱いにくいところもあり、とくにベイトタックルではキャストがしにくいといったデメリットもあります。

7gの重さが届く範囲にもランカークラスのロックフィッシュは居て、どんなサイズでも明らかに食いが良いので積極的に使いたい重さです。

10g

7gよりもさらに沖目に飛ばしたいときや、潮の流れや風が強いときに使います。

ベイトタックルでも扱いやすいので、ロックフィッシュアングラーに好まれる重さです。

ボトム(底)も取りやすく、操作感にも優れているのでロックフィッシュを始めたばかりの方にもおすすめできる重さになります。

14g

ロッドからも重さを感じるようになり、飛距離も段違いに変わってきます。

重さゆえにシンカーのサイズも大きくなるので根掛かりも頻発するようになります。

14gのメリットは圧倒的な飛距離とボトムにべったり張り付いた個体を狙い撃つことができることです。

7gや10gでは反応しないときに14gを入れたら1発で来た、なんて話も聞きます。

活性が低くてあまり動きたくない個体がいそうなときは14gを選択するのもありですね。

また、飛距離的にもヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュのテリトリーと重なるのか、ゲストで釣れることが増えます。

結局、釣れないよりは釣れたほうが嬉しいのがアングラーの性(さが)であり、無意識にフラットフィッシュも視野に入れてしまいます。

それでは肝心のロックフィッシュの釣果が減ってしまうので14gを使うのは程々にした方が良いですね。

7g以下

おもにスピニングタックルで目の前の敷石周りを探るときに使います。

慣れている人は7gで探りますが、慣れないうちにやると根掛かりに悩まされるので、7g以下を使うことをおすすめします。

14g以上

基本的に出番はほとんどありません。

使っても18gが上限になりますね。

例外を挙げるなら、北海道や東北の方がアイナメやソイを狙うときに近距離で反応がなかったときに1オンス(28g)~2オンス(56g)を使います。

ロックショアといった磯から狙う釣りでもヘビーウェイトが好まれます。

堤防や漁港、波止場でロックフィッシュを狙うなら7g~14gを揃えておけば問題ありません。

過剰な軽さでは操作感が消え、過剰な重さでは扱いにくい!

最初は難しく考えず、自分が使いやすい重さを使った方がストレスも少なくて楽しいですよ。

ロックフィッシュで使うシンカーの種類

基本的には使うリグに合わせてシンカーの形状を変更します。

メーカーによっては細部のデザインが異なったりしていて、自分好みのシンカーを見つけるのも楽しいですよ。

ロックフィッシュでは必需品なので、あれもこれもと、つい買いすぎてしまいます(汗)

ロックフィッシュで使う主なシンカーは以下になります。

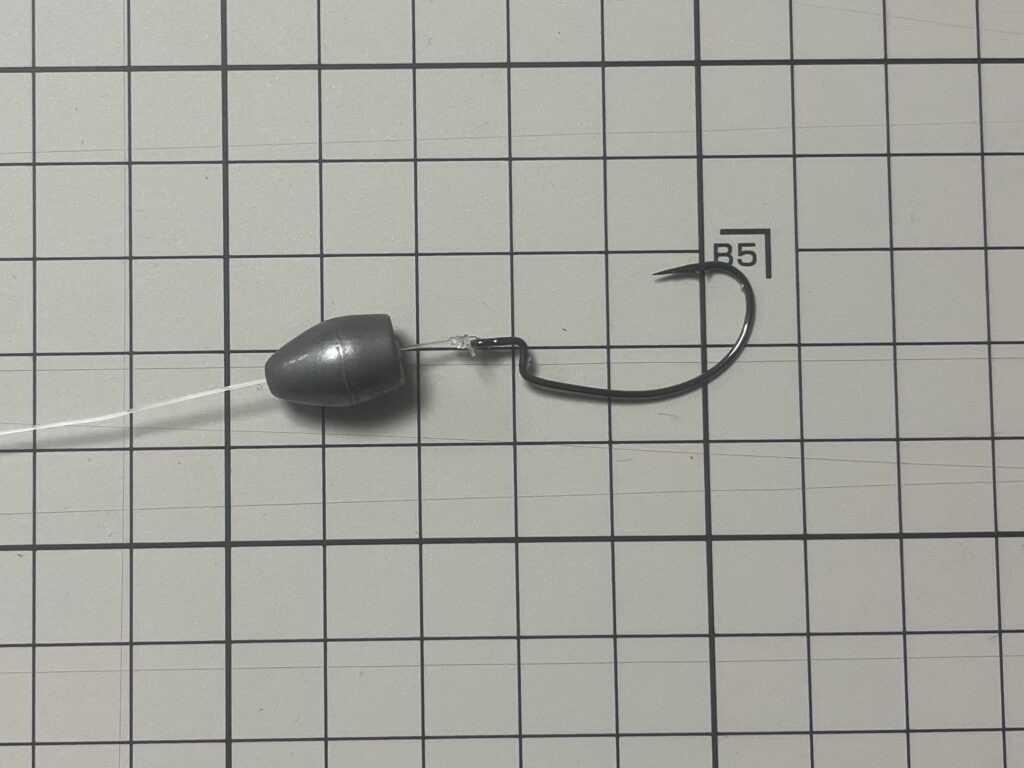

バレットシンカー(テキサスシンカー)

ロックフィッシュでは王道のシンカーになります。

テキサスリグで使用するシンカーで、すり抜けのしやすさや接地面積が広いのでボトム感知能力も長けています。

ラインに引っ張られながら沈むので沈下速度は他のリグよりゆっくりになりやすい特徴があります。

他のリグでシンカーバイトが多発するような場面ではバレットシンカーを使ったテキサスリグが強いです。

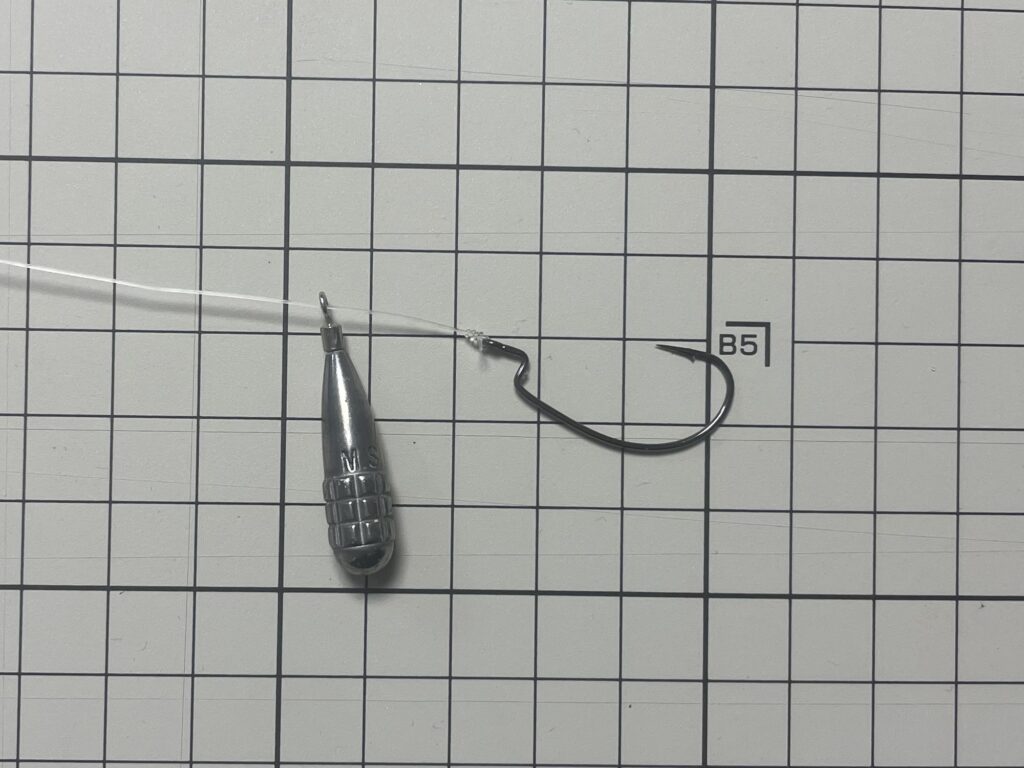

スティックシンカー

細身の形状なので、すり抜け性能はもっとも高いシンカーです。

フリーリグや直リグで使われ、シンカーにはスイベルアイが取り付けられていて、糸ヨレ軽減に貢献してくれます。

ラインを通すアイの部分が大きめに設計されているのでシンカーが先行して沈み、時間差でワームがゆっくり落ちてきます。

このとき、ワームはノーシンカー状態になりやすく、食わせ能力は抜群です。

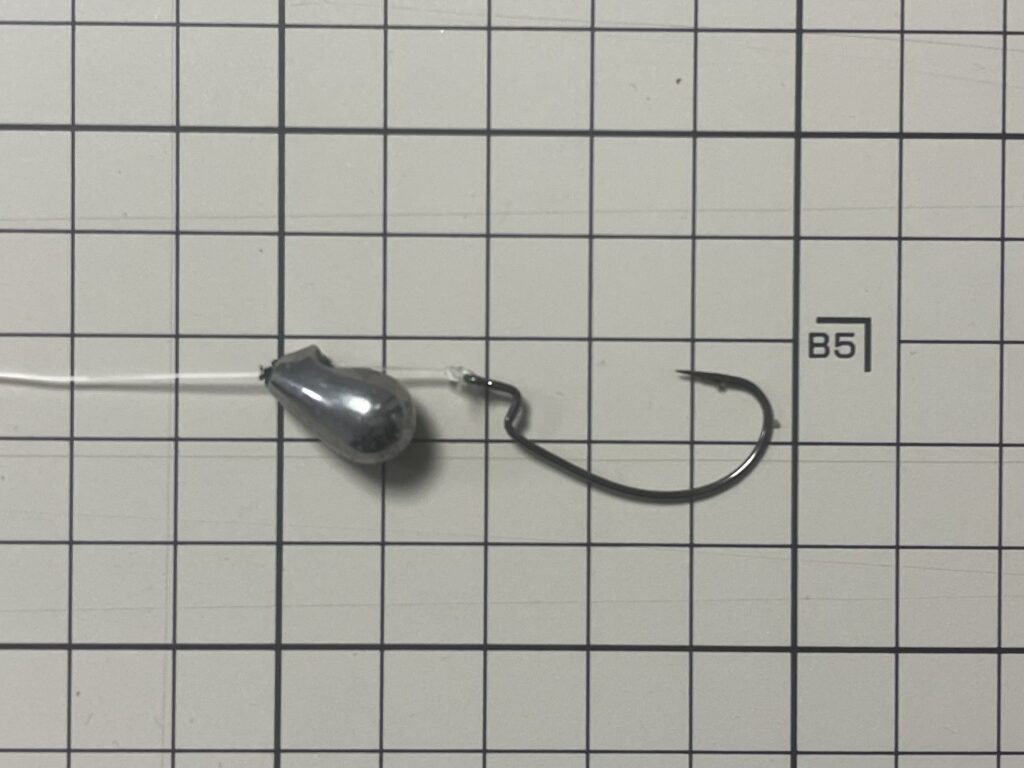

ビフテキシンカー

比較的新しい形状のシンカーでビフテキリグに使用します。

浮き上がりやすく、ボトム感知能力が高いのでロックフィッシュにはピッタリのシンカーです。

タングステン素材のビフテキシンカーの登場により、さらに性能が向上しました。

シンカーにあるポケット(窪み)のおかげでワームとの一体が生まれ、操作性と良いです。

おすすめのロックフィッシュシンカー

ボクが愛用している商品なので、その性能は実証済み!

デコイ シンカー タイプ スティックDS-6

コスパに優れたスタンダードスティックシンカーです。

店舗での取り扱いも多く、ラインナップも豊富で価格も安く、愛用しているアングラーも多いです。

ジャングルジム ビーンズTG

ビフテキシンカーと言ったらこれ!

鉛素材もありますが、おすすめはタングステン素材のビーンズTGです。

小粒で空気抵抗も少ないので飛距離が出て、根掛かりしにくいので遠投したいときにも活躍します。

ジャッカル タングステン カスタムシンカー バレット

ブラックバスアングラーには馴染みのあるバレットシンカーで、購入のしやすさと使いやすさからロックフィッシュアングラーの愛用者も多いです。

ラインナップも細かく設定されているので、状況に合わせてシンカーの重さを選べます。

シンカーの中通し部分にはチューブがあるので擦れてラインにダメージを与える心配もなく、内径も大きいので太いリーダーを使うロックフィッシュでも気にせず使えます。

フィッシュアロー フリリグシンカー タングステン

タングステンのスティックシンカー代表とも言えるフィッシュアローのフリリグシンカーはとても使いやすいです。

高感度なので軽いものを使用しても、潮に押されて海底を転がるさまが手に伝わってくるほどです。

普段より丁寧に探りたい時に活躍してくれます。

まとめ

ロックフィッシュでは7g、10g、14gがメインの重さになる。

シンカーの重さは潮の流れや風の強さ、探りたい距離よって重さを変える。

シンカーの重さは軽い方が有利になるので、底が取れるギリギリの重さが良い。

以上のことを踏まえて、シンカーの重さを選ぶと釣果に圧倒的な差が出ますよ!

今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。

NICE FISH FOR YOU.

by 釣りなう